L’heure est-elle venue de redonner sa vraie place au carbone incorporé ?

Il n’y a pas encore si longtemps, la question du carbone incorporé était en marge des conversations sur le développement durable de l’environnement bâti. Aujourd’hui, c’est un thème qui non seulement est à l’ordre du jour, éclipsant souvent le carbone opérationnel dans le processus de conception des bâtiments, mais qui pourrait aussi peut-être bien constituer la priorité principale de la communauté des professionnels de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction.

Cette attention particulière portée au carbone incorporé repose sur trois postulats majeurs. Cependant, l’un de ces postulats pourrait être porteur d’une marge d’erreur significative, ce qui remettrait en question le fait que le carbone incorporé doive être le seul indicateur carbone qui régisse tout.

Les trois postulats :

- Un kg de CO2 évité aujourd’hui vaut bien plus qu’un kg de CO2 évité en 2030 (ou en 2040 ou 2050). Un constat indéniable, car la crise climatique exige que nous agissions maintenant. Des économies réalisées sur des décennies ne nous aideront pas à réduire l’augmentation des températures de 1,5 °C ni les impacts négatifs qu’elle aura inévitablement.

- Le carbone incorporé des produits de construction consommera une énorme quantité de notre budget carbone total. Un postulat qui se tient également très bien. Si nous continuons à faire « comme si de rien n’était », la production des matériaux nécessaires aux nouvelles infrastructures urbaines sur les quelques dizaines d’années à venir consommera à elle seule entre 25 et 50 % de notre budget carbone.

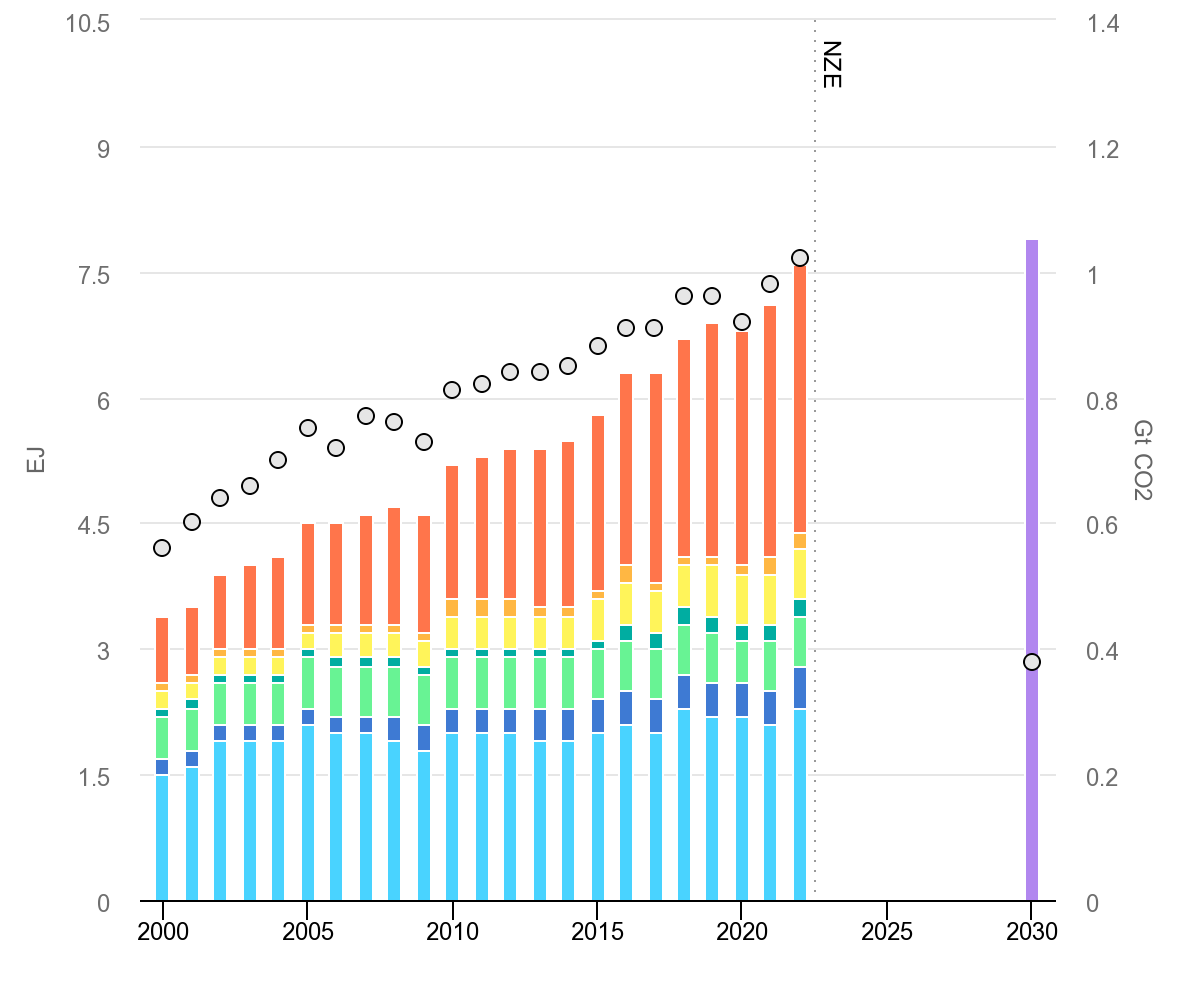

- Le réseau énergétique « verdit » rapidement et les bâtiments deviennent plus efficients. La question du carbone opérationnel est donc en cours de résolution. Cet ultime postulat contient un certain degré de vérité dans la mesure où nous avons réalisé d’immenses avancées dans l’écologisation du réseau et l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments. Cependant, ces tendances ne suffisent pas et la conclusion selon laquelle le carbone opérationnel est une affaire réglée revient à la fois à simplifier les choses à l’excès et à les généraliser de manière radicale. Examinons tout cela plus en détail.

L’écologisation du réseau n’est pas suffisante pour infléchir la courbe des émissions

En dépit des avancées considérables réalisées dans la décarbonation du secteur de l’énergie, elle ne se produit pas suffisamment rapidement et manque d’homogénéité au niveau mondial. Premièrement, la quantité d’énergies renouvelables insufflée dans le réseau présente d’énormes disparités selon les régions. Ceci est vrai à la fois à l’échelle internationale et intranationale.

Les déclarations de l’IEA ne laissent aucun doute : « Les avancées réalisées en matière d’efficacité et de décarbonation du secteur de l’énergie sont insuffisantes pour infléchir l’augmentation des émissions liée à une demande croissante de climatisation. »

Les défis de l’offre et de la demande en matière de production d’énergies renouvelables

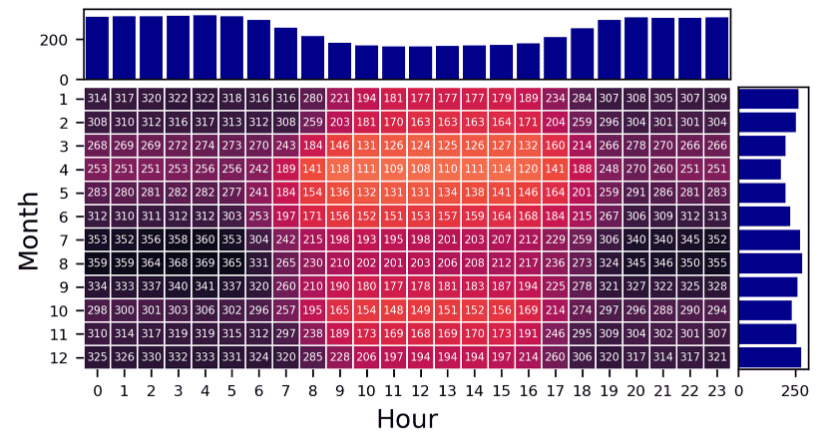

Si l’écologisation du réseau est indéniablement cruciale, l’enjeu véritable est que la plupart des sources de production d’énergies renouvelables posent des problèmes d’intermittence et d’adéquation entre l’offre et la demande que les sources fossiles conventionnelles n’ont pas.

Alors que les défis en matière d’offre et de demande sont évidents dans la vue agrégée nationale, ces données masquent des disparités régionales majeures. Par exemple, les émissions de la Californie vont de 4 à 163 kg/mWh, tandis que celles de la Virginie-Occidentale varient entre 135 et 516 kg/mWh.

Conclusion : on ne peut pas analyser la décarbonation sans comprendre le timing et la composition régionale de la production.

Vers une approche équilibrée

Le carbone incorporé est un facteur très important auquel on tarde à accorder une véritable importance. Pourtant, une vraie décarbonation de l’environnement bâti requiert une évaluation des impacts carbone sur le cycle de vie incluant à la fois le carbone incorporé et le carbone opérationnel (au minimum... la fin de vie est encore une autre affaire).

Un avenir consistant à produire plus d’énergies renouvelables comprendra encore de la production d’énergie fossile, ce qui signifie que le moment où l’énergie est utilisée jouera encore plus sur l’impact carbone. Le secteur du bâtiment doit se demander comment construire des bâtiments à la fois plus sobres en carbone dès le départ et plus évolutifs. Des bâtiments qui s’adaptent au réseau et en fin de compte, au carbone, doivent devenir la norme.

L’enveloppe est le principal élément déterminant les performances des bâtiments. L’IEA résume parfaitement ce point : « Des enveloppes de bâtiment s’adaptant au climat offrent la possibilité d’activer ces bâtiments contre le changement climatique. » Le terme « activer » est important.